概要

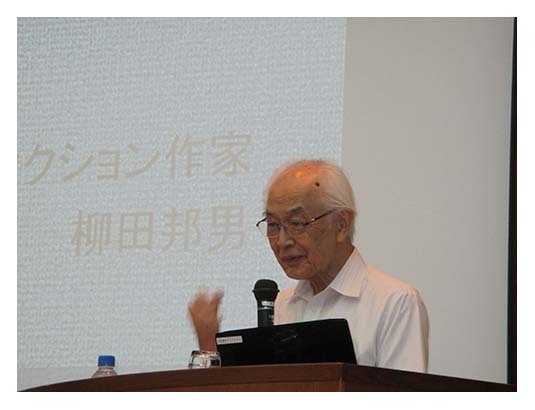

「生涯記者でいたい。ことばの危機は政治・国家の危機」「子どもの心の形成・発達にとって子どものことばの危機は、ことばから受け止めることの出来ない心の危機」と、話が始まった。

「生涯記者でいたい。ことばの危機は政治・国家の危機」「子どもの心の形成・発達にとって子どものことばの危機は、ことばから受け止めることの出来ない心の危機」と、話が始まった。

3.11東日本大震災を越えてきた子どもたちのことばや、ご自身の恩師の話などから、自分の実体験と繋がっているときにことばが光ってくるというお話の後、絵本を通してのエピソードについてたくさんの例をあげての話があった。

絵本の絵に注目してほしい、と『幼い子は微笑む』(長田弘 作 いせひでこ 絵)のスライドを紹介。まさに絵本はことばと絵のコラボレートであることが伝わって来た。

パンフレットに書かれていたブックスタートにまつわるお話もあった。それは、せっかくの絵本の時間、赤ちゃんとお母さんの時間をテレビやスマホが邪魔をしていたことに、お母さんがヒントを得ながらも自ら気がついたというもの。

こども達は「ねえ、私を見て!」と大人に求めている。赤ちゃんの脳は生まれる1か月くらい前にはほぼ出来上がってきていることがわかってきている。幼い子の感性は敏感であるだけに、母親がDVを受けている場合など、子どもは感情を抑圧してしまう。「わかること」と「ことばで言うこと」にはずれがある。子どもは言語表現が出来ないだけで、大切なことは全身で感じ取っている。

子どもを育てるということ。今のネット社会の中では、情報の嵐の中で大切な心の持ち方が阻害され、心の発達にとって由々しきものとなっている。こういう時代に何をすべきかは、おのずと明らか。「読み聞かせ」が大切になる。同じ時間、空間の中で、スキンシップと共に感情共有することで子どもは発達していく。羊水の中からの懐かしい響き、絵本や物語を読んでもらうことで、どう表現して良いかわからない自分の気持ちの表現を見出す。赤ちゃんから幼児に、そして大人たちにも、たくさん絵本を読んでほしい。

参加者の感想から

●演題が心にしみました。学童クラブで小学生男児を見ていると、反抗したり、背を向けたリ、心を閉ざしたりしている子が多すぎると、つくづく思います。親子の向き合う姿にも違和感を感じてしまうこの頃。こころ育て、頑張ります。

●絵本の取組みがとても素敵で、そのようなことをすべての市町村で実施していけたら親子の交流になり、ことばも豊かになるだろうと思いながら話を聞きました。実際に絵本を紹介していただき、とても参考になりました。自分で読んだり、保護者に紹介もしたいと思います。もっともっと柳田先生の話を聞きたいと思いました。